日月除く 平日10時〜20時

スマホ/デスクワークに多い【頭 突き出し姿勢】の悪影響と改善方法6選

ねこ背・まき肩・ストレートネック

くり返す痛みを姿勢から根本改善

トータルボディケアRefine姿勢科学士の喜多 英(きた ひで)です。

皆さんはスマホやデスクワーク中に、「姿勢が悪くなってしまうこと」はありませんか?

そのときに姿勢のゆがみ方として多いのが、頭が肩よりも前に出て、背中が丸まった【頭 突き出し姿勢】です。

今回はスマホ/デスクワークに多い、【頭 突き出し姿勢】の悪影響と改善方法のまとめまでを、姿勢科学士として16年間、姿勢を約16000人、セルフケア講座参加者約4,000人を指導してきた筆者がお伝えしていきます。

講演中の筆者の写真

【頭 突き出し姿勢】とは?

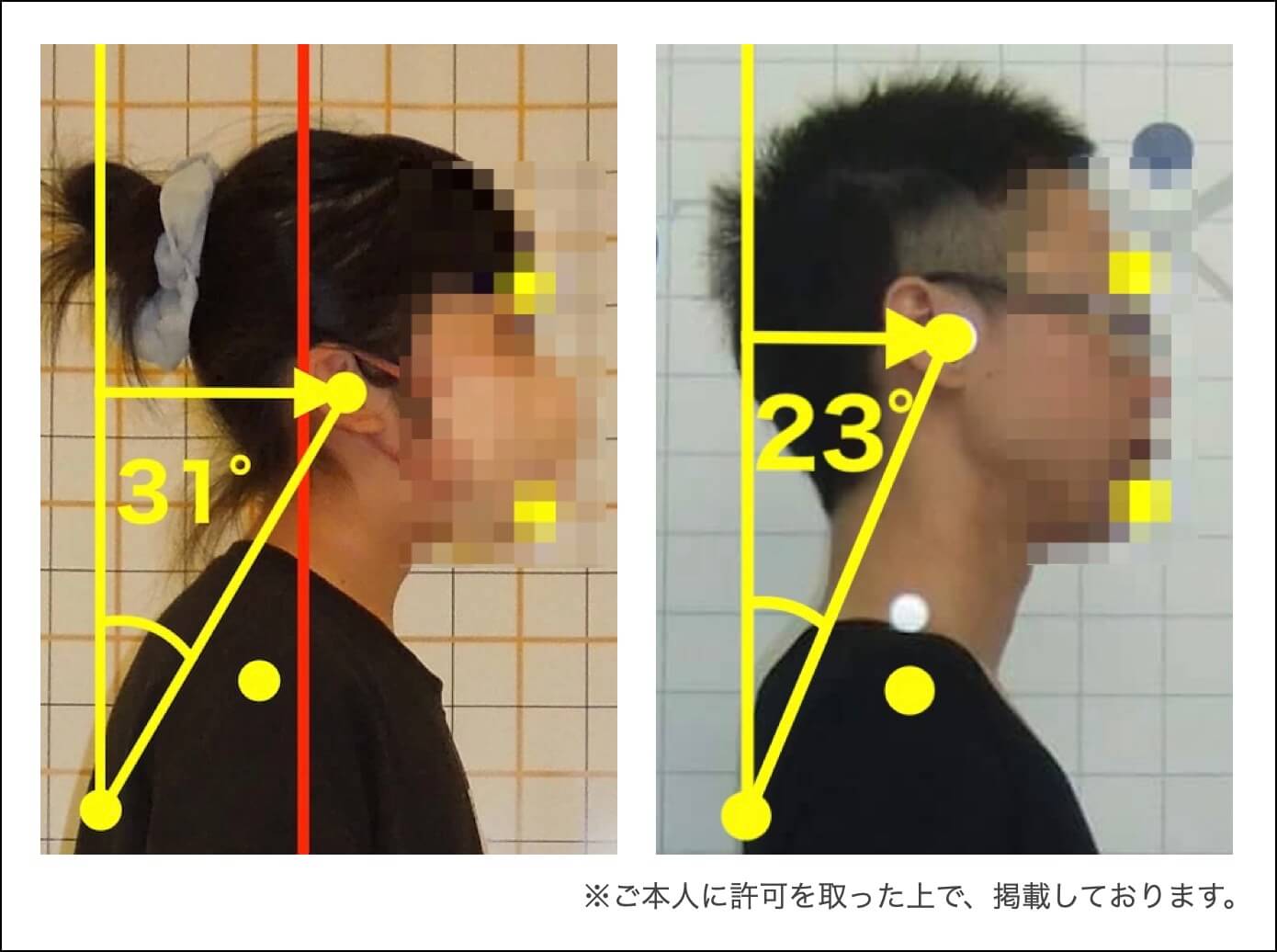

まずはじめに、筆者がお伝えしている「頭 突き出し姿勢」とは、体を側面から見て肩の中心よりも耳の穴の位置が前方に移動している状態を指します。

肩に対して頭が前方に突き出た【頭 突き出し姿勢】

上の画像を見てもらうとよく分かりますが、肩の中心の点に対して、頭の中心となる耳の穴(外耳孔)の位置が、前方に出ています。

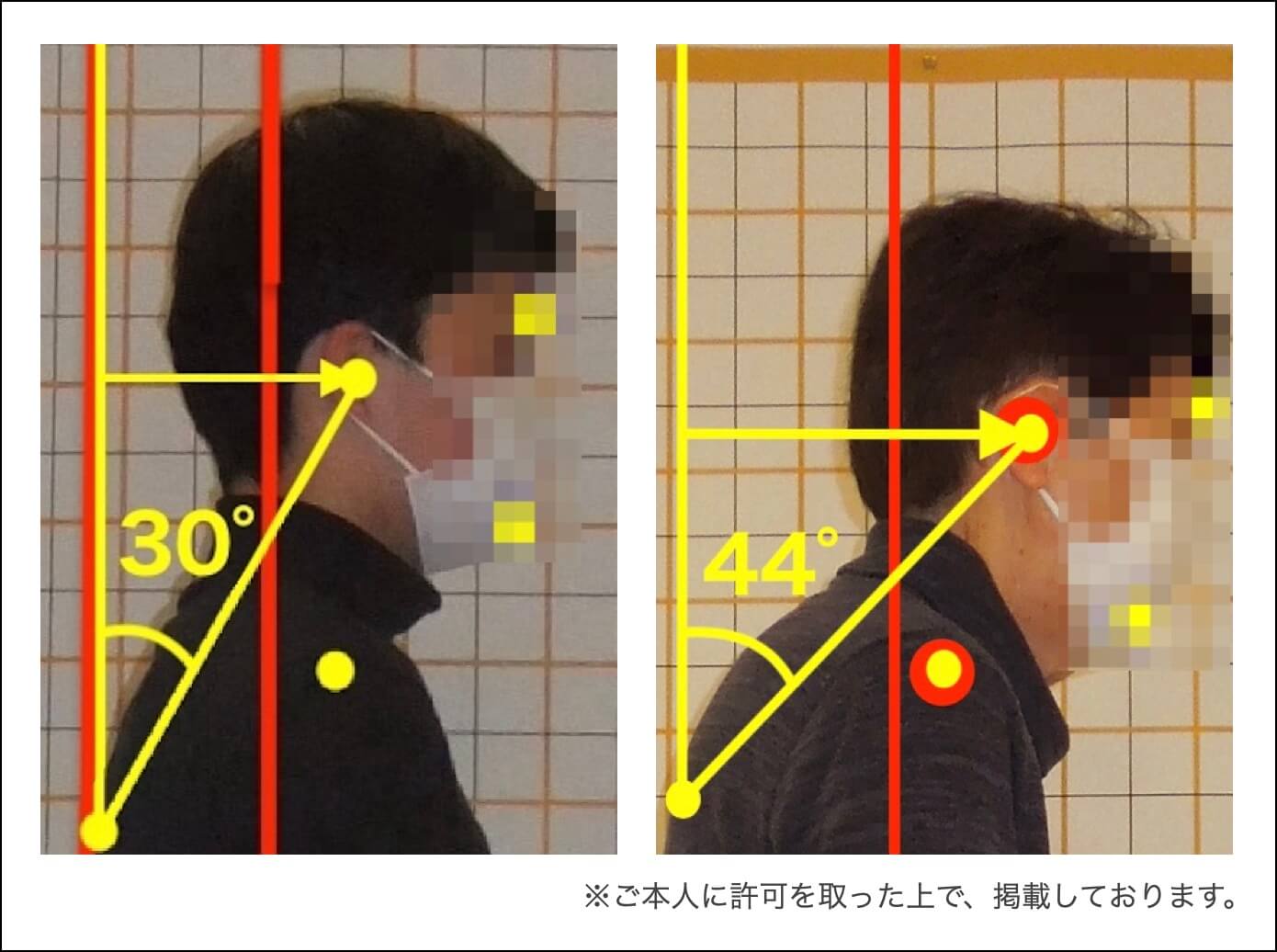

上の画像では、背中の最も後方から、耳の穴の位置の角度を計算しています。

これは私が臨床上、分かりやすくするためにTE角(胸椎=thoracic、耳=ear)という角度を計測しています。理想でも0度になることはありませんので、あくまでも人と比べるのではなく、過去の自分と比べると良い数値だと考えております。

一般的にねこ背やストレートネックなどと言われたことがある方は、当てはまることが多いのではないでしょうか?

ここで注目しておきたいのが、頭が前方に出ている方の多くは「背中が丸くなっている」ということです。これはストレートネックにも関係してくるのですが、頭を正しい位置に戻せないのは背中が関係しているのです。

またおでことあごを比較したときに、あごが前方に出ている「アゴ型」

頭が前方に移動しながらおでこに対してアゴがより前に出た「アゴ型」姿勢

反対に下を向くようになっている「うつむき型」に分けて考えるようにしています。

頭が前方に移動しながらあごに対しておでこがより前に出た「うつむき型」姿勢

この章でお伝えしたい点は、肩よりも頭が前方に突き出している【頭 突き出し姿勢】があり、「アゴ型」と「うつむき型」に分かれていることです。

【頭 突き出し姿勢】の悪影響とは?

頭の重さは成人で4〜7kg(体重の約10%)ほどあると言われており、体重が50kgの人は約5kgです。頭が15°前に傾くと10kg、30°で15kg、60°だと25kgもの負担が首や肩周りにかかると言われています。

これの怖いところは、電車などでスマホをお腹の前あたりで見ているときの角度は60°程度になってしまうこともあることです。負担のかかる部位としては筋肉や靭帯、また関節にもストレスが加わり結果的に様々な悪影響へとつながります。

では順番に悪影響について見ていきましょう。

1.臓器への影響

頭部が前方に出て背中が丸くなるということは、胸やお腹周りのスペースが減少し、腹圧が上昇します。それにより、以下のような症状が現れる可能性が指摘されています。

- 呼吸が浅くなる

- 自律神経の乱れ

- 集中力の低下・感情の浮き沈み

- 筋緊張型の頭痛

- 逆流性胃腸炎・胃潰瘍

- お腹のはり・便秘・腸炎

呼吸器である肺、また酸素を最も必要とする脳機能、物理的に胸郭の中で圧迫力の高まる胃腸などに注意が必要です。

このページでは、あくまでも姿勢の専門家としての具体的な改善策をお伝えすることにして、悪い姿勢の具体的な弊害の裏付けなどについては、他のページをご参考にして頂ければと思います。

2.神経系への影響

脳と脊髄はつながっており、背骨という固い殻に守られています。そして全身に神経を張り巡らせるために背骨からさらに枝分かれしていきます。この神経系が骨や椎間板や筋肉、皮下組織などで引っ張られたり、潰されたり刺激が加わることで、異常が起きるとされています。

最も分かりやすい例は、椎間板ヘルニアで、脊髄神経や枝分かれした神経根などを椎間板が膨隆したり、変性したりすることで神経を圧迫することがわかっています。これらは医療機関で医師の診断の元、MRI検査等の画像検査などでも確認することが可能であるため、ここでは背骨の位置異常や椎間板、または骨格の変形、筋や皮下組織などの軟部組織などの滑走性低下により、神経系の異常が引き起こされることがわかっています。

ご興味のある方は、医療機関の提供しているページを閲覧してもらうと多くの良い情報にアクセスすることができますのでそちらをご参照ください。

3.筋骨格系への影響

【頭 突き出し姿勢】を専門的には頭部前方や頭部前方変位などという表現の仕方をしますが、ここでは分かりやすくするために【頭 突き出し姿勢】に統一します。

頭が前方に移動することにより、重たい頭が移動することで、肩や首などの背面の筋肉には引っ張られる負担と頭を支えるという負担が生まれることとなります。それらの負荷を受け止めるために、具体的には①首の後ろ側の筋肉(僧帽筋上部繊維、肩甲挙筋、頭頸板状筋、頭頸最長筋、頭頸半棘筋、多裂筋)などに負担が加わると考えています。

また頭が前方に移動しながらも目線の高さを保ったり、傾きを保ったりするために、②後頭部の筋肉(小後頭直筋、大後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋など)にも負担が加わります。

また背中が丸くなったり、まき肩となることで肩甲骨が背骨から離れる方向に引っ張られることにより、③肩から背中の筋肉(大、小菱形筋、僧帽筋中部、上後鋸筋など)にも負担が加わります。

もちろん、頭部や肩が前方化、背中が丸くなることにより、④首の前側・前胸部や腹部(胸鎖乳突筋、斜角筋、頚長筋、大胸筋、小胸筋、鎖骨下筋、腹直筋)などは短縮して緊張したり、筋力がうまく使えない状態になったりといった機能低下も起こってきます。

オススメしたいセルフケア

前に突き出した頭を理想とする位置に戻すためにできるセルフケア方法をここではご紹介します。しかし、いきなり丸くなった背中を伸ばすことはオススメできません。まず固まってしまった前胸部や首の前側から始め、徐々に首や背中と伸ばしていくことをオススメします。下記にある意味合いを確認しながらセルフケアを進めていくようにして頂ければ幸いです。

1番、2番→前胸部、首の前側の可動性アップ

3番、4番、5番→首から肩の後方の筋肉の可動性アップ、背骨を反らす可動域アップ

6番→首の正常なカーブを保つ

1番《大胸筋(だいきょうきん)》のストレッチ

まずはまき肩を固定してしまう前胸部をゆるめる大胸筋のストレッチです。

〜大胸筋ストレッチのやり方〜 左側の場合

1、壁に肘から手首までをつけてリラックスします。

2、反対側を向くように体をひねり胸の前側から腕を伸ばします。

ぜひ気持ち良く感じる範囲でチャレンジしてみてください。※行う前に気をつけの姿勢から腕を上に上げてみて腕の重さや上げやすさなどの確認をしておくと効果がわかりやすいためオススメです。

2番《胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)》のマッサージ

次は首の前側で頭を前方に固定してしまう胸鎖乳突筋マッサージです。

〜胸鎖乳突筋マッサージのやり方〜右側の場合

1、左を向くと固くなる右の首の筋肉を右手でつまみます。

2、気持ち良いと感じる強さで10回ほど上下にマッサージします。

※注意事項としては、首の前側でデリケートな部分ではあるので、呼吸が苦しくなったりしないか確認しながら行うようにしてください。デスクワークの合間に入れることで、完全に固まることを防ぎ、可動域も広がるはずです。

3番《僧帽筋(そうぼうきん)》のストレッチ

肩こり首こりで負担を感じやすい僧帽筋の上部繊維のストレッチです。

〜僧帽筋ストレッチのやり方〜 右側の場合

1、椅子に座り右手で椅子を持ち右肩を下げる。

2、左手で頭を持ち、左に傾け右首側面を伸ばす。

3、首の傾ける角度は真横、斜め前、斜め後ろなどお好みで。

4、15秒から30秒程度を目安に気持ちよくストレッチ。

※注意事項としては、首はデリケートな部位のため力任せにせず、しっかりと伸ばす側の肩を下方に下げることで首の倒す角度を少なくしています。もっと深くストレッチをしたいという人は、体を左右に揺するように動きながら行うとストレッチ感がさらに強く感じられると思います。

4番《後頭下筋群》の押圧リリース

頭痛に最も関係すると個人的には考えている筋肉ですが、かなりデリケートなため物足りないぐらいが理想的ですのであくまでも自己責任でお願いします。

〜後頭下筋群 押圧リリースのやり方〜

1、テニスボールなど少し大きめのマッサージボールを用意します。※小さいゴルフボールなどだと圧が強すぎ体に負荷をかける可能性があります。なるべく大きく柔らかめのものから試すようにしてください。

2、頭の重さを調整できるように手で支えながら、首と後頭部との境目のところにボールを当てるようにマッサージします。

3、頭を左右に動かしたりすることで負荷を強めたり弱めたり調整してください。

頭 突き出し姿勢や頭痛などに対して有効なリリース方法ではありますが、負荷の調整が難しいため物足りないぐらいの負荷から始めていくようにオススメします。

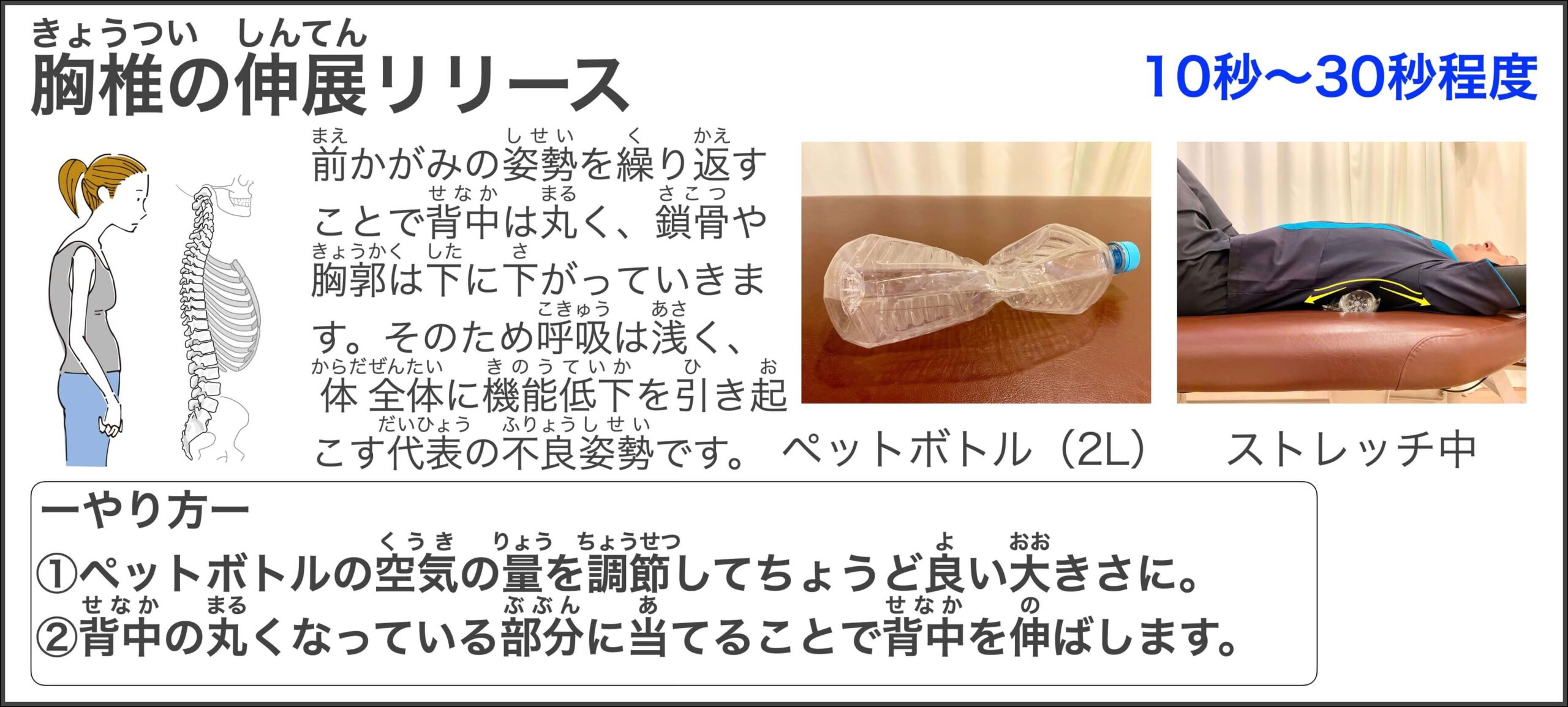

5番《胸椎(きょうつい)を反らす》体操

いよいよ背中の丸さを解消するペットボトルを使った寝るだけの簡単体操です。

〜胸椎 伸展リリースのやり方〜

1、2ℓか1.5ℓのペットボトルを用意します。

2、空気の量を少し抜き大きさを調整します。

3、背中の丸くなっている部分に当たるように膝を曲げて寝転がります。

4、もっと深く伸ばしたければペットボトルを大きくするかバンザイをします。

※ベッド周りに置いて、寝る前や起きた時に軽く刺激してあげると効果的です。

もちろんできる方は日中に丸まったと感じる時に行ってください。

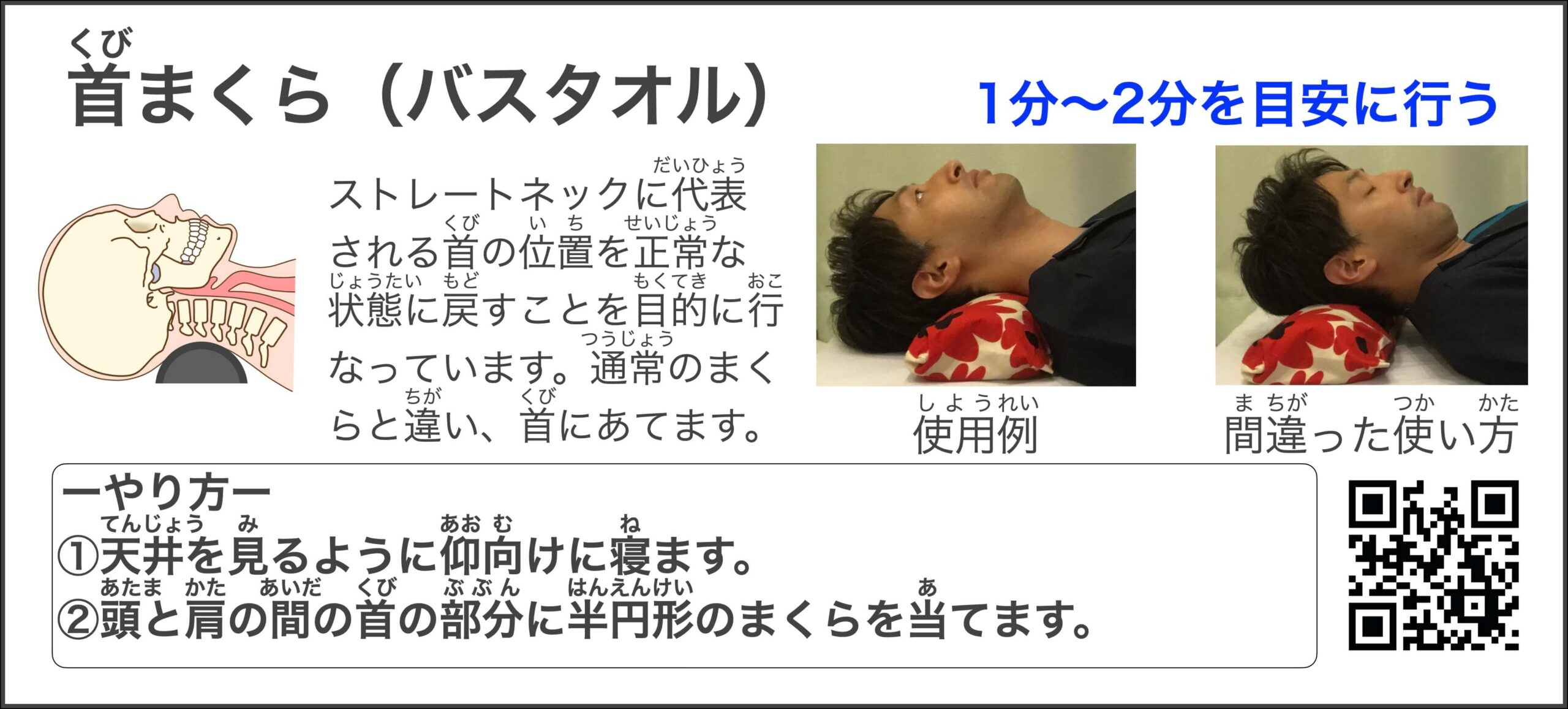

6番《首まくら》の当て方

最後にストレートな首への対策として首まくらを短時間でもオススメします。

首にまくらを当てることの効果としては、

1、首の筋肉、特に後方の筋肉がまくらに沿うためリラックスできる。

2、少しアゴが上がるようになるため呼吸が深くなりやすい。

3、首の前側の横ジワが伸びてきやすい。

ということを私は考えています。

〜首まくら(バスタオル)の当て方〜

1、首まくら用の半円形の枕がある人は使用します。ない方は、大きめのバスタオルを折り丸めていくことで即席バスタオルまくらをつくることができます。

2、頭と肩の間の首の部分にまくらを当てます。

通常の頭に当てるまくらと比べると頭の位置が低くなるため、最初は3分から5分程度など短い時間からお試しください。慣れれば夜寝るときに首にまくらを当てた状態で休むことも可能です。

頭 突き出し姿勢に関してのセルフケアについてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?ねこ背やストレートネックといわれる方にオススメできる内容を今回はご紹介をさせて頂きました。

プロとしての対応

今お困りの方に対して当店では姿勢のプロが直接施術やエクササイズの指導を行っています。セルフケアなどでは対応の難しい左右で異なるゆがみへの対応や個別の痛みにも経験豊富なセラピストが臨機応変に対応させて頂いております。

皆様にセルフケアを行って頂きたいと考えておりますが、全ての問題をセルフケアで解消できるとは考えておりません。セルフケアを行ってみても難しい例や症状は実際に多くあり、私たちも日々全力で対応に取り組んでいます。

自然に立っている姿勢を撮影して分析する姿勢レポートも非常に有効です。

医療機関とは違った視点で、皆様のお悩みに向き合っております。個別のご相談なども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ頂けたら幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございます。本ページが皆様のお役に立てれば幸いです。